引言:焊接行业人才危机的现状与挑战

我国作为制造业大国,电焊作业从业人员超过300万,但人才短缺问题已成为制约行业发展的关键瓶颈。据人社部《2022 年全国招聘求职 100 个短缺行业》报告,焊工位列第十位,需求量以每年3%增速增长,预计2024年高级焊工缺口达 40万人,整体焊工需求缺口高达 349 万人。中国焊接协会预测,到 2025 年熟练焊工短缺将进一步扩大至 40 万人。

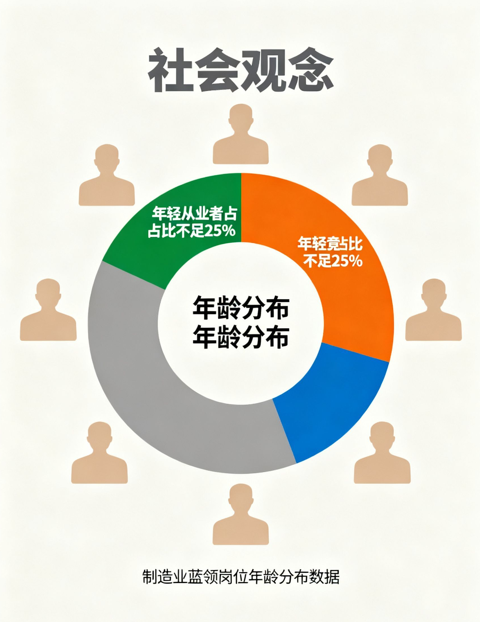

行业结构性矛盾突出:全国持证焊工约380万人,但年度岗位缺口超 120万,30%的人才流失率加剧了供需失衡。更严峻的是,40 - 55岁从业者占比超 75%,年轻从业者不足 25%,导致“青黄不接”现象普遍。劳动力供给增速远低于行业发展需求,2021 - 2022 年重点企业从业人员仅增长 2% - 3.4%,而同期营收增幅达 152%,凸显人才短缺的紧迫性。

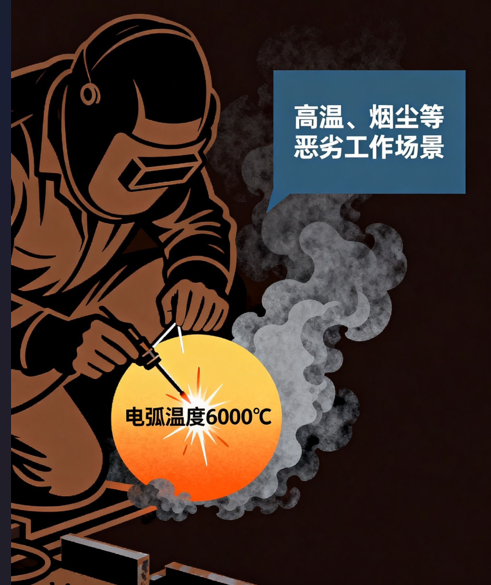

工作环境的客观制约:高温、高风险与健康威胁的叠加

焊接工作环境的艰苦性构成了职业吸引力的首要障碍。作业过程中需直面多重危险源的综合作用:物理层面,电弧温度可达6000℃以上,强光辐射与金属熔渣飞溅形成持续性安全威胁;化学层面,焊接烟尘中含有的锰、铬等重金属颗粒及臭氧、氮氧化物等有毒气体,不仅是工业区挥发性有机化合物污染的主要来源,更对长期从业者的呼吸系统和神经系统构成不可逆损伤。环境风险进一步加剧了人员流失——数据显示,60%的焊接岗位涉及高温或高空作业,直接导致行业人员流失率增加25%。这种"脏乱差"的工作场景,与新一代年轻人对工作舒适度的基本诉求形成尖锐冲突,成为其就业选择时的首要排除项。

劳动特性的深层矛盾:薪资优势与强度成本的不对等

焊接岗位的薪资水平呈现"表面优势、实质有限"的特征。以长三角地区为例,2023年机械热加工人员(含焊接)年薪中位数为95,252元,虽高于通用基础件装配岗位的90,032元,但显著低于冶金工程技术人员的98,280元,且与管理岗位差距悬殊。即便是收入相对较高的高级技师(日均600-1000元),其薪资也与"高强度、高风险"直接挂钩——建筑、桥梁等行业的焊接订单多集中于炎热夏季,工期压缩下每日工作达6-6.5小时,这种"以健康换收入"的劳动模式难以吸引年轻群体。更关键的是,焊接薪资与新兴行业存在明显代际差:川渝地区制造业2024年工资中位数仅60,200元/年,而物流运输业蓝领岗位月薪已达6800元,这种横向对比进一步削弱了焊接职业的竞争力。

焊接行业从业人员减少的核心驱动因素之一是自动化技术的快速渗透,其中焊接机器人以显著的经济性与效率优势加速了"机器换人"进程。从市场增长来看,中国智能焊接机器人销量在 2024 年达到 0.43 万台,较 2022 年的 0.12 万台实现 258% 的增长,市场渗透率同步从 2.4% 提升至 8.2%。这一趋势在全球范围内同样显著,全球焊接机器人市场规模预计 2034 年将达到 690 亿美元,2025 至 2034 年复合年增长率达 14.15%。

经济性是企业选择焊接机器人的关键考量。以一条万吨钢结构生产线为例,传统生产模式下需25 名熟焊工(按人均年焊接 400 吨钢铁计算),采用机器人替代后仅需 10 台设备,按单台机器人替代 2.5 名焊工、焊工年均工资 10 万元计算,年节约成本可达 110 万元。成本优势还得益于设备价格的持续下降,智能焊接机器人均价从 2022 年的 25.7 万元/台降至 2024 年的 20.9 万元/台,预计 2030 年将进一步降至 12.69 万元/台。

效率提升与技术迭代进一步巩固了替代逻辑。焊接机器人可实现24 小时不间断作业,在汽车制造等标准化领域渗透率已接近饱和,而免示教智能焊接技术的突破正推动其向钢结构、船舶等非标准领域扩张。这种替代效应直接反映在就业市场,数据显示工业机器人焊接普及率年增 15%,导致中低技能焊工岗位缩减 30%。随着 2025 年中国焊接机器人渗透率预计突破 12%,2030 年进一步提升至 35%,这一替代趋势将持续深化。

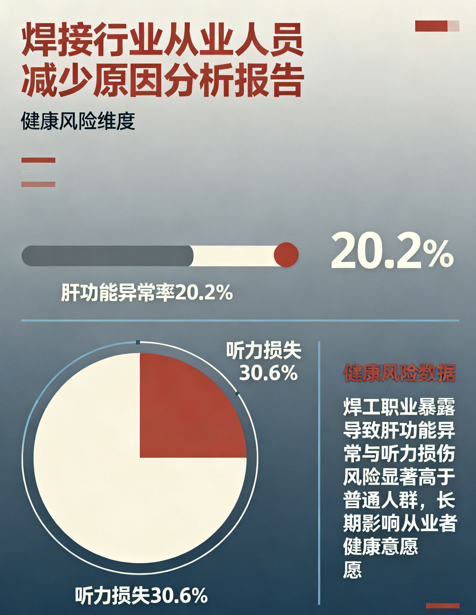

焊接作业的职业健康风险已构成从业人员流失的核心驱动因素,其危害呈现多系统、渐进性特征。生理层面,多项对照研究证实焊接环境可导致显著的健康损害:与事业单位干部及后勤人员对照组相比,电焊工人肝功能异常率(20.2% vs 14.1%)、高仟伏胸片异常率(5.7% vs 1.6%)显著升高,听力损失发生率达30.6%至36.97%,远超对照组的11.49%。更严峻的是,346名电焊工健康调查显示肌肉骨骼疾患总检出率高达65.6%,且异常率随工龄增加呈上升趋势,反映出职业损伤的累积效应。

这些健康风险与作业环境的系统性危害直接相关。车间检测数据显示,噪声强度平均达93.2 dB(A),超标率56.3%;空气中锰浓度平均0.36 mg/m³,超标率28.8%,长期暴露导致焊工耳鸣、听力下降比例显著高于普通人群。多项研究证实,焊接烟尘、紫外线等危害因素可引发慢性结膜炎(10.67% vs 1.55%)、慢性咽炎(13.15% vs 2.48%)等职业病,且心电图异常率(38.7%)、肺功能异常率(18.1%)等指标随年龄和工龄增长而升高。

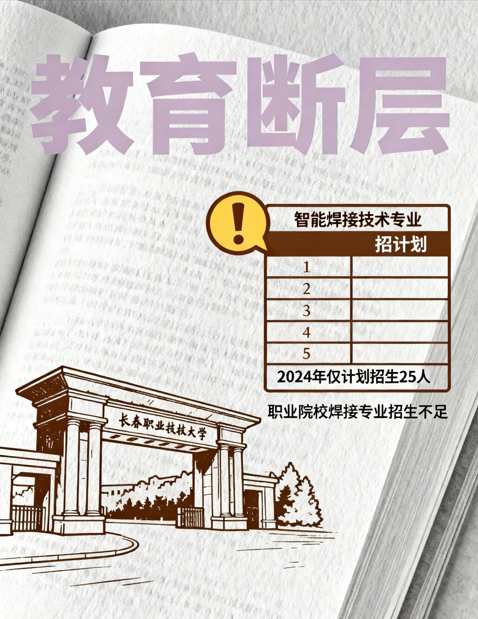

焊接行业的人才供给危机在教育端呈现双重断层:职业院校招生规模萎缩与培训体系技术响应滞后。以长春职业技术大学为例,其2024年智能焊接技术专业单独招生计划仅25人,最低录取分为244分,而同期热门专业如软件技术计划招生达90人,这种招生规模的显著差距直接反映了年轻人对焊接职业的选择偏好弱势。行业调研显示,焊接岗位年度人才流失率高达30%,形成"招生不足-流失加剧"的恶性循环,进一步放大了人才缺口。

在智能制造转型背景下,培训体系与技术发展的脱节问题尤为突出。当前焊接技术迭代周期缩短,氩弧焊、激光焊等先进工艺需求年增长40%,但传统培训内容仍以基础操作技能为主,未能及时纳入这些前沿技术模块。尽管行业年度新增培训人数达25-30万人,但培训周期仅为3-6个月,且缺乏清晰的技能升级路径,导致年轻从业者难以建立长期职业发展预期。这种结构性矛盾与《制造业人才发展规划指南》预测的2025年制造业重点领域48%缺口率形成呼应,凸显焊接人才培养体系在技术适应性与职业发展通道设计上的双重短板。

焊接行业从业人员减少的现象,深层次反映了社会观念对职业选择的结构性影响。数据显示,制造业蓝领岗位年轻从业者占比不足25%,而期望进入制造业的大学生中,42%更倾向于高端制造业,这种显著对比揭示了传统焊接职业在青年群体中的认同危机。社会对蓝领职业的刻板印象长期存在,"不好好上学,就进厂拧螺丝"的传统观念,将工厂工作标签化为"不理想的选择",而"又脏又累"的认知偏差进一步削弱了年轻人的从业意愿。

结论与对策建议:多维度破解焊接人才短缺困局

焊接行业人才短缺是多重因素交织作用的结果:自动化技术升级在替代基础岗位的同时,催生了对特种焊接、机器人编程等复合型人才的迫切需求,而社会对焊接职业的传统认知偏差导致新生力量补充不足,形成结构性矛盾。破解此困局需企业、政府、教育机构协同发力,构建"技术升级+人才培养+观念转变"的三维解决方案。

企业层面,应建立焊工技能分级培养机制,融合虚拟现实训练技术提升培训效率,并通过改善高温、高空作业环境减少人员流失。同时需加速技术升级,将传统焊工向特种焊接、机器人运维等复合型岗位转型,头部企业可参考五年研发计划模式,将研发投入占比提升至8%以上,重点突破高精度焊接工艺包与数字孪生系统集成技术。

政府需强化政策引导,可依托"专精特新"培育工程设立焊接机器人专项,计划到2027年形成10家以上国家级智能制造示范工厂,通过产业升级重塑岗位价值。教育机构应优化课程体系,在机械、自动化等专业中融入智能制造、工业互联网等内容,并引导学生获取ISO 9606、ASME等国际认证,构建"基础焊接+专项突破+跨界知识"的技能升级路径。